[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#16 骨折始末記」:大野恒太郎弁護士(顧問)

骨折始末記

―それでも山はやめられない―

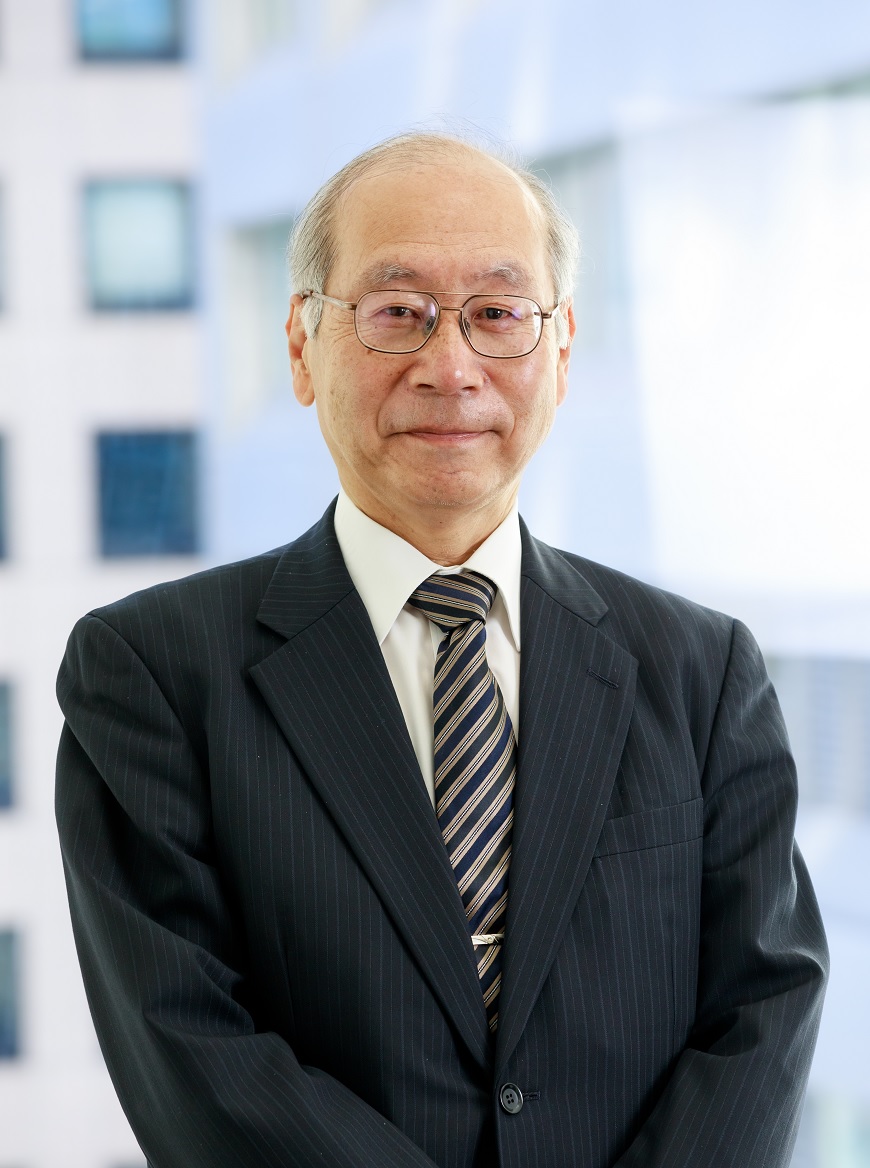

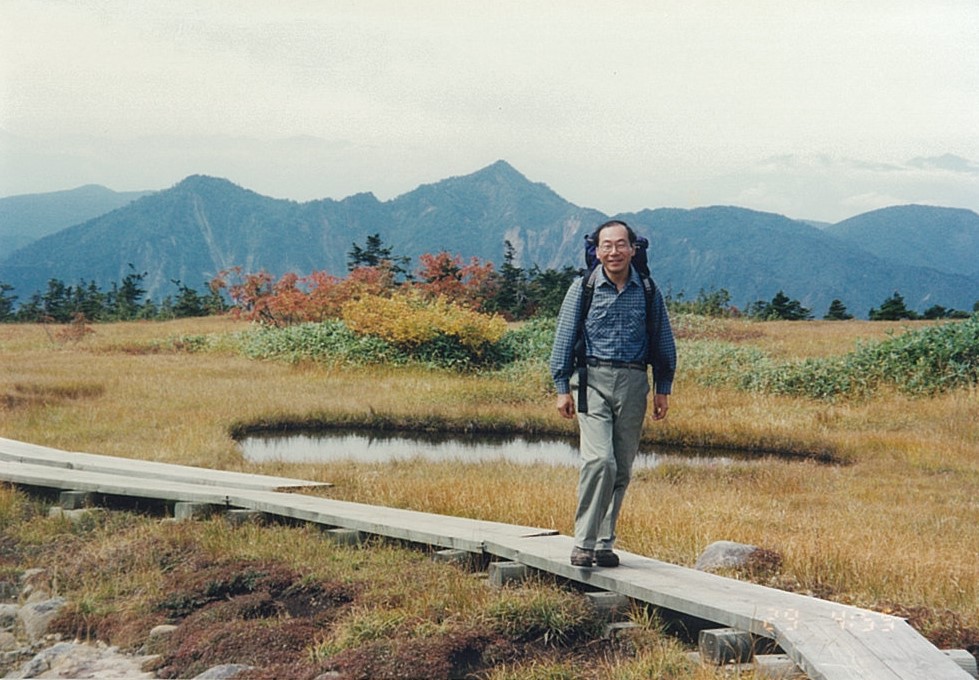

苗場山の頂上湿原。背後に見える鋭鋒は鳥甲山。

この写真を撮った2時間後に骨折した。

私は、山歩きの最中に骨折をしたことがある。先に、山でマダニに食いつかれたことについて書いたが(本コラム#8「マダニの恐怖-山を歩く時はご用心-」)、本エッセーは、それよりも数年前の失敗談である。

骨折

2000年の秋、私は、金曜日に休暇を取って妻と共に新潟県の苗場山(2145m)に向かった。この山行の目的は、苗場山とは谷を隔ててその西側に聳える鳥甲山(2038m)に登ることにあった。苗場山は日本百名山の一座であり、鳥甲山は日本二百名山に含まれている(#03「日本百名山」参照)。苗場山には既に東側から登ったことがあったが、翌日に予定していたハードな鳥甲山登山の足慣らしという位置付けで、前回とはコースを変え西側から往復することにした。

苗場山と鳥甲山に挟まれた谷合には、秋山郷と呼ばれる地区がある。そこは平家の落ち武者伝説のある秘境として知られるところであった。

私達は、当日午前3時に妻の運転する車で自宅を出発、空いている関越高速等を快調に進み、午前7時過ぎには苗場山の秋山郷側にある登山口に到着した。そこに車を置き、高度差800m程を登り、午前10時ころ頂上の広大な湿原に躍り出た。既に紅葉が始まっており、北アルプス、浅間山、日光白根、谷川岳等の四囲の眺望を満喫した。取り分け明日登る予定の鳥甲山が谷を隔てて険しく聳え、期待感をいやが上にも高めた。そして、山頂でゆっくり休憩した後、午後0時には下山を開始した。

事故は一瞬の間に起きた。

頂上湿原を出て山道を300m程下ったところで、私は足を滑らせた。慌てて右手でストックを突いたのであるが、ストックの先端が濡れている石の上で滑り、身体を支えることができないまま、勢いよく転倒してしまったのである。その瞬間、妙な角度で右足を斜面に突いたため右足首を捻り、激痛が走った。

難路ではなかったので、ストックに頼っていなければ、尻もちをつく程度で収まったであろう。ところが、私は、山歩きの際には、常に両手でストックを使っている。これは身体を安定させるとともに、特に下山の際に膝にかかる衝撃を軽減する効果もあるからである。そのストックに頼ったことが裏目に出た。

この痛みは、かつて経験したことのないほどのものだった。しかし、私はそれまで骨折したことがなく、外見上は足首に変化が認められなかったため、その時点では骨折したとは思わず、ひどい捻挫をしたように認識した。

そこで、リュックサックは妻に持ってもらい、私自身は、痛みに耐え、両手のストックにすがるようにして右足を庇いながらのろのろと下山を続けた。そこから残り500mの下りは本当に辛かった。それほど険しくはない山道ではあったが、時に右足に全体重がかかってしまうこともあり、その都度飛び上がるような激痛に襲われた。

ようやく登山口の車のところに辿り着いたのは午後5時、コースタイムの倍を超える時間がかかっていた。

そこから私達は妻の運転する車で、予約をしていた秋山郷谷底の温泉宿に入った。私としては、この痛さでは明日鳥甲山に登ることを諦めなければならないなどと思いながらも、今日痛い思いをこらえながら何とか山道を下りきったことに対しては、「よく頑張った」と自分を褒めたい気分になった。

そこで、痛い足を引きずりながら、内湯に入り、温泉の中で右足首を揉むと激しい痛みもやや和らぐような心地がした。続く宿の夕食でも、自ら本日の苦闘を労うため、日本酒を4合程飲み、すっかり気分が良くなった。ところが、そのうち激しい悪寒に襲われて全身の震えが止まらなくなり、右のくるぶしが赤く膨れ始めたのである。

その夜、足の痛みに二日酔の苦しさも加わる中、右足首を見ると、内出血により紫色に変色して気味悪くパンパンに膨れ上がっており、最早骨折を疑う余地はなかった。

翌土曜日の朝、妻の車でまっすぐ帰京し、自宅の近くにある救急病院に直行した。診察の結果は、全治2か月の腓骨骨折であり、X線写真を見ると足首の骨に顕著な斜めの割れ目が2本入っていた。

その時の医師の説明によれば、骨折時に絶対避けなければならないのは、①骨折部に負担のかかる運動、②入浴して患部を温めること、③飲酒、の3点であるとのことだった。そうだとすれば、私はそのすべてに違反したことになる。①の運動は自力で下山するためにはやむを得ないところであったが、骨折を自覚しないまま一時の心地良さを求めて行った②の入浴と③の飲酒によって骨折部からの内出血が促進されたものと思われた。状況を正確に把握しないまま行動するといかに危険であるかを改めて痛感した。

病院で、私は右足首にギプスをはめられ、松葉杖を借りて帰宅した。

回復までの日々

その後骨折から回復するまでの間、私は様々な経験をした。

まず、通勤をどうするかが大問題だった。

当時私は東京地検の総務部長を務めていた。妻を拝み倒して車での送迎を引き受けてもらったが、妻はそれまで山の往復に車を運転することはあっても、都心に車を運転して出たことはない。そこで、日曜日、その経路の下見のため霞が関にある役所を車で往復した。その上で、翌週から、妻は毎朝私を役所に送り届けた上で、一旦吉祥寺の自宅に帰宅、夕方再び車で役所に迎えに来てもらうということで、1日2往復合計5時間の運転をお願いすることになったのである。

しかし、朝夕のラッシュアワーにおける混雑した道路の運転は、慣れない運転者にとっては危険である。果たして3日目、妻は私を役所に送り届けていったん帰宅する際、自宅近くの家の塀に車をぶつける物損事故を起こしてしまった。

役所の方も見かねて、翌週からしばらく帰りだけは官用車で自宅まで送ってもらうこととなり、役所の車が出ない日には、妻に一日2度の往復をさせないよう、帰宅時タクシーを利用することにした。

役所内では、車椅子で移動した。車椅子を利用するようになると、自分の足で歩いていた時には気付かなかった通路の状態等が我が事として感じられる。また、当時の役職から様々な会合で挨拶をする機会があったが、車椅子に座ったまま壇上に引き上げられると、勝手が違ってひどくまごついた記憶がある。

その後、幸いにも骨折は順調に回復し、1か月余りでギプスを外し、車椅子ではなく松葉杖で移動するようになり、約2か月後には電車通勤を再開することができた。

山歩きができなかった間、私は音楽会通いに精を出した。クラシック音楽鑑賞については、いずれどこかで触れたいと思うが、私にとっては、少年時代以来、山とは別の形で私の心を豊かにしてくれる生涯の趣味である。

私は、骨折してその秋の山行をすべて取りやめたことを受けて、音楽会の切符を手配したところ、一般席が既に売り切れていても、これとは別に車椅子席と介助者1名分の手配が可能であることを知った。ホールによって車椅子席の場所は異なるものの、多くの場合、それは1階正面席の後方にしつらえられている。そして、介助役の妻とともにタクシーで会場に到着すると、会場の係員が車椅子を準備して待機しており、ホール内へと案内してくれる。そのことを知った私は、片っ端から予約を入れ、オーケストラや器楽曲等の演奏会を楽しんだ。

そのようにして予約を入れた最後の音楽会は、骨折の3か月余り後に開催されるオペラであった。ところが、その時期には、既に私は電車通勤を再開していた。私が会場に歩いて行くと、係員が車椅子を準備して待っていた。私は、バツの悪い思いをしながらその車椅子に着席し、妻と係員に押されてホール内の所定の位置へと案内されたのである。

こうして私の骨折経験は幕を閉じた。

それでも山はやめられない

私は、骨折をしたことで、山を歩く限り、事故は起こり得るということを改めて骨身に沁みて感じた。

私が足を滑らせたのは、一般ルートの何ということもない下り道であったことに照らすと、どのような所でも事故は起こり得ると言わなければならない。そして、こうした事故が更に険しい場所や深い山中、悪天候下で、あるいは単独行の際に発生すれば、それは命にも関わる遭難に繋がりかねない。しかも、山歩きには、その外にも、転落、落石、雪崩、落雷、道迷い、谷川で流されること、クマや毒蛇の被害(♯08「マダニの恐怖」参照)等、常に様々な危険が潜んでいる。

こうした危険を完全に避けるためには、山に行くことを諦めるしかない。

しかしながら、私には、山をやめるという考えは、ただの1度も浮かばなかった。

山歩きは子供の時父親に連れられて行って以来私の人生の大切な部分を占め続けてきた。私にとって山は仕事から全く切り離された独立した世界や歴史を形作ってきた存在だった。長い間検事として勤務し、しばしば強いストレスにさらされ、何回も大きな失敗を重ねてきたが(例えば、#04「ある無罪事件」参照)、それでも私が何とか潰れずに職業生活を続けることができた大きな要因の一つは、自分の中に山歩きという仕事とは別の聖域を持っていたことだと思っている。

したがって、山歩きがいくら危険をはらんでいるからと言って、私にそれをやめるという選択肢はなかった。

それどころか骨折は私の山に対する情熱を一層駆り立てる結果となった。後から振り返れば、骨折で山に行けなかったのはせいぜい3か月にも満たない期間に過ぎなかったが、錦秋の山の中を歩くことができないまま貴重な時間が無為に流れ去っていくことは、誠に空しく悔しいことだった。

そのため、私は、骨折の2か月半後松葉杖を病院に返却した当日、矢も楯もたまらず妻の車で山に向かい、林道から10分の歩行で山頂に達することができる秩父の城峰山(1038m)に拾った木の枝を杖のように突きながら登頂した。

なお、骨折のため登ることを断念した鳥甲山は、翌2001年秋、登頂した。前年と同じ温泉宿に泊まり、宿の主人には骨折当時患部に湿布をするなどのお世話になったことについて丁重に礼を申し上げた。

骨折後は、それまでにも増して、あらゆる機会を活かして山に出かけるようになった。仕事が立て込んで猛烈に忙しい時期においても、例えば、仕事で未明まで勤務して帰宅した後、すぐに着替えて妻の運転する車の中で仮眠を取りながら山に向かったり、休日の早朝家を出て半日間山を歩き、帰宅後机に向かうというような生活を送ってきた。私にとっては、いかに疲弊していても、山を歩けば、精神的にはストレスから解放され、仕事に立ち向かう気力を取り戻すことができるように感じられた。そして、それを知る妻も、私が落ち込んだり疲れ切っていたりすると、「山に行きましょう」と声をかけてくれた。

こうして年齢を重ねるうち、いつしか70歳を超え、そう遠くない将来体力的に山を歩けなくなる日が来ることが現実に予想されるようになると、山歩きに一層拍車がかかり、最近では主として低山歩きを楽しんでいる。

ちなみに、私は「山歩き台帳」を作成し、これに少年時代以来の山歩きを記録しているが、それによると、骨折するまでの山歩きはおよそ1年あたり20日(ただし、往復に要した日程をも含む。)であったのに対し、その後の25年は、在官時代も含め、年平均50日程度に及び、骨折後ますます山歩きに精を出していることがデータ上からも明らかである。

もちろん山を歩く際には、骨折の経験を肝に銘じ、事故が起こらないように常に細心の注意を心掛けているつもりだ。私は数年に一度膝を痛めるという弱点を抱えているため、膝を庇ってますます両手のストックに頼るようになってきたが、骨折を繰り返さないようストックを突く先には十分気を付け、それでもバランスを崩した時には、無理にストックで身体を支えようとはせず、尻餅をつくことも含めできるだけ身体にダメージを与えないような形で倒れることを心掛けている。

また、単独行をなるべく避けるとともに、やむなく単独で山に入る時も、事前に妻などにコースや下山の予定時間などを具体的に伝えることにしている。

なお、本エッセーを読み、私が骨折対応等で甚だしく妻の世話になっていることに気付かれた方もいるのではないかと思う。

妻は高校の同級生であり、私としては対等の関係だと思っていたが、骨折経験が一つの契機となって、妻が次第に発言力を強め、遂には妻に全く頭が上がらないという現状に立ち至ってしまった。

実は、このことこそ、骨折が私の人生に及ぼした最も大きな影響だったかもしれない。