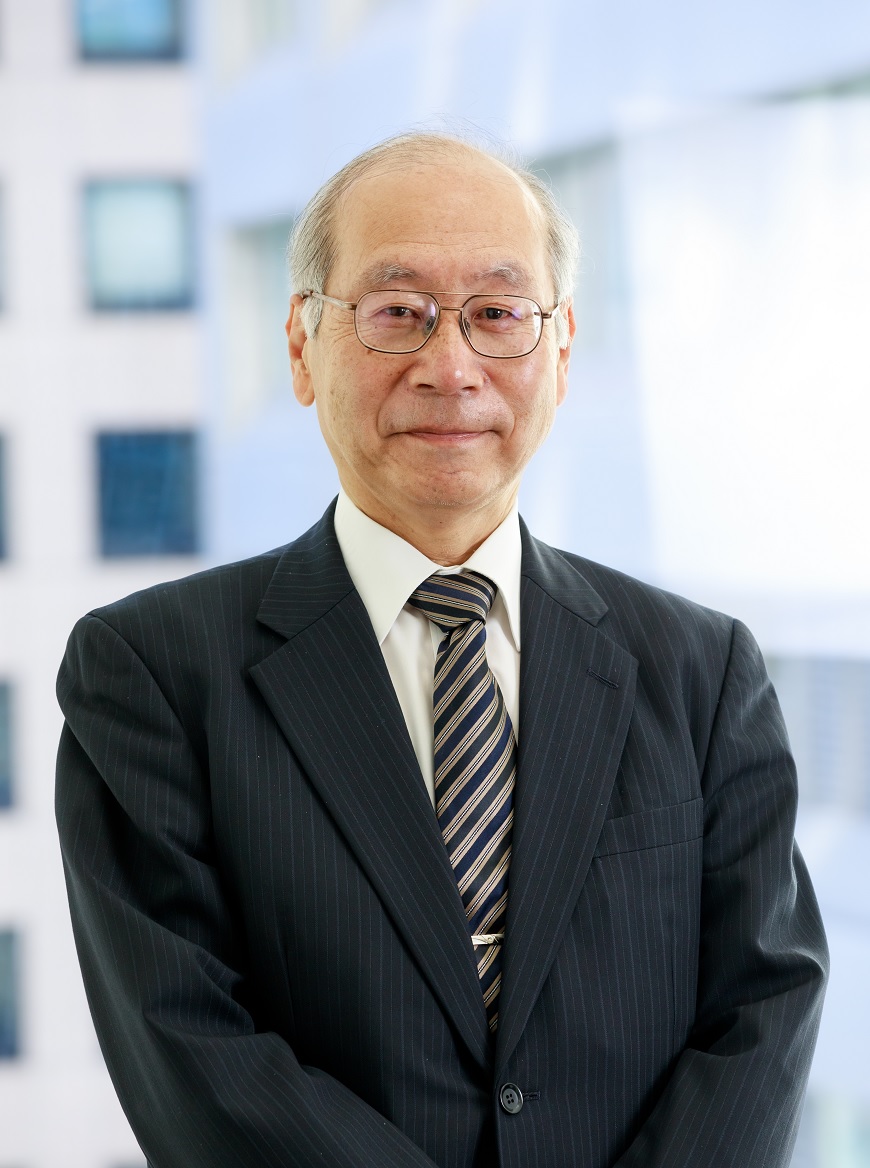

[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#06 英語コンプレックス」:大野恒太郎弁護士(顧問)

英語コンプレックス

―RとL-

私は英語が苦手だ。

英語でのコミュニケーションに全く自信がない。ハーバード・ロースクールに留学していながら何ということかと言われるのが面目なく、ますます肩身が狭い。

それというのも、折角国費による米国2年留学の機会を得ながら、1年目は国から求められていた法学修士(LL.M)の単位取りに精を出し、学位を得た後の2年目はドライブ旅行にうつつを抜かしてろくに勉強せず、英語の習得を怠った報いである。当時は、仕事で将来英語を使うことはあまり考えず、単なる箔付けのような安易な気持ちで2年間を過ごしてしまった。

留学させてもらった御恩に対しては、40年間にわたり公務に身を挺したことによってお返しをしたつもりである。しかし、それは本来英語力を含め留学で学んだことを活かすことによって報いるべきものであろう。

改めて、留学当時における自分の不明を恥じるばかりである。

今回は、私に抜き難い英語コンプレックスを植え付ける切掛けになった留学の際のエピソードを中心にお話ししたい。

留学時代

私が人事院の長期在外研究員(2年留学生)選抜試験を受けるよう指名されたのは、検事任官後2か月ほど経ったころであった。試験はその僅か2週間後であったので、それに備えて英語の勉強をする時間はなかった。したがって、英語の成績が良かったはずはなかったが、各省が一定数の派遣枠を有していたことから、私は運良く合格することができたのである。

しかし、それまで英会話の勉強をしたことはなく、翌年夏の留学開始までも、せいぜい英語教材のカセットテープを聞くのが関の山だった。結局、生身の外国人相手に会話の練習をしたことがないまま、渡米することになった。

したがって、米国に着いた当初は日常会話にも難渋した。例えば、諸手続の関係で電話を入れると、相手にHold on と言われる。もちろん「少々お待ちください。」という意味で、日常生活においては最も基本的初歩的なやり取りであろう。ところが、私は、それすらも理解できず、What do you mean?などと聞き返す始末だったのだから、ひどいものである。

私は、ロースクールに入学する前、一月ほどボストン市内の語学学校に通った。当時は大学入試からさほど年月が経っていなかったこともあり、入試勉強で培った英文法の知識はまだ失われていなかった。したがって、語学学校のクラス分けでは最上級のクラスに編入された。ことペーパーテストに関する限り、その文法知識のおかげでクラス内においても優秀者と認められていたように思う。

ところが、私の英語にはいかんともしがたい欠点のあることが明らかになった。

それは、RとLの区別がつかないことである。発音については、Lは舌の先を上歯の根元に付け、Rは舌の先を丸めるなどと指導され、そう意識すれば、それらしい発音ができたようだったが、両者を聞き分けることは全くできなかった。

そのため、十名近いクラス員が善意で私のために色々な単語の発音をし、それがRなのかLなのかを聞き分けさせたのである。しかし、悲しいかな、私にはそれが「ラ行」の発音であることは分かっても、RかLなのかは聞き分けることができなかった。私は、ほかの人達に当然できることが自分にはできないことを思い知らされ、本当に情けない思いをした。

次は、自動車運転免許取得のため運転教習を受けた時の話である。

私は日本では運転免許を取得していなかった。しかし、アメリカにおいては自動車を運転できなければ、とても生活できない。

そこで、簡単なペーパーテストを受けた後、運転の実技を習うことにした。

もっとも、教習は、日本のような教習専用のコースを使うのではなく、教習所からやって来た教官(インストラクター)の車に乗り込んで、直ちに路上運転の練習から始めるのである。私は、日本で全くハンドルを握ったことがなく、ブレーキやアクセル等の運転装置に関する知識もなかったから、家の前の公道でいきなり運転席に座らされたのには面食らった。そのようなことで、私の運転技量が当初極めて低レベルであったことは否定しない。

しかし、最大の問題は、ここでもRとLの区別だった。

私の教官は白人の中年男性であった。彼は、右折に際しては、Right turnと言い、信号機の色が変わる際には、Light turnsなどと言った。私がそれを聞き分けられず、右に曲がると、「信号の色が変わると言ったのになぜ右折するのか。」と詰り、信号の色が変わったと言われたのだと思って、青信号に従って直進すると、「曲がれと言ったのになぜ右折しないのか。」と咎める。そして、車を路肩に止めては、私にRとLの違いについて説教を始めるのである。

けれども、私は語学学校の経験からこの点について改善を望みえないことを自覚していた。また、自動車教習は時間制であったから、自動車の運転ではなく、発音をめぐって貴重な時間を取られることは不経済であることこの上なかった。

そこで、私は教官に対し、「自分はRとLの聞き分けることができません。ですから、右に曲がる際には、Turn to the right とか、信号が変わったというのであれば、The Light has turnedなどと別の表現で分かりやすく指示してもらえませんか。」などとお願いした。ところが、教官は「君だけを特別扱いすることはできない。」などと言って耳を貸さず、相変わらず私には判別困難な指示をしてはRとLの発音についての指導をくどくどと繰り返すのである。

こうなると一種のパワハラあるいはいじめである。教官にしてみれば、東洋の島国から来た若造が、ろくな英語も喋れないくせに、エリート校とされるハーバード・ロースクールの学生をしていること自体が面白くなかったのではないかと思われる。また、教官が敢えて分かりにくい表現を用いたのも、私がRとLを聞き分けられないことに気付いたので、それを種に私を混乱させて面白がってやろうと考えたからなのかもしれない。

いずれにせよ、私がレッスンを受ける都度、発音練習に時間を空費している間に、別の教官に付いた妻は早々と免許を取得してしまった。そこで、私は思い余って教習所に電話をして担当の教官を変えてもらった。その後、RとLの区別が問題とされることはなく、私もほどなく免許を取得することができたことは言うまでもない。

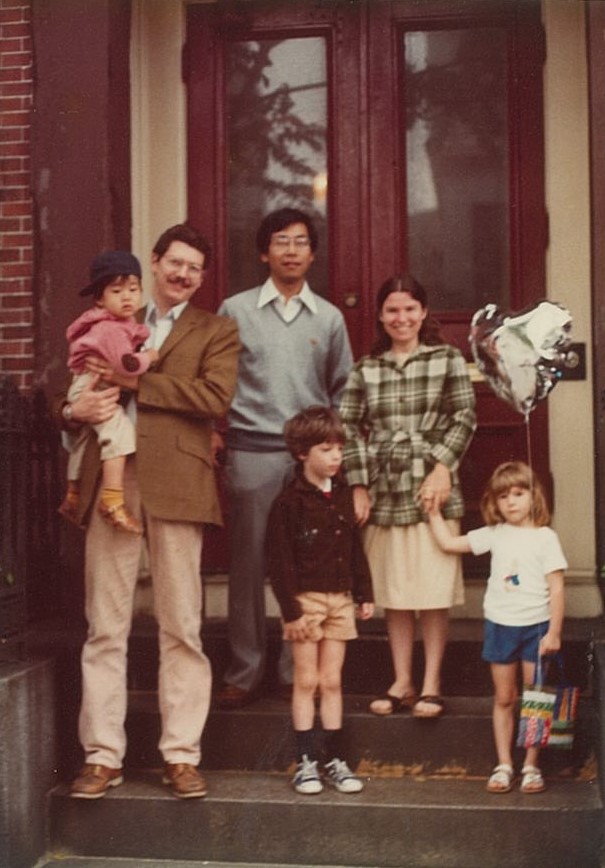

1979年6月 ホストファミリー一家との写真

(左から3番目が筆者、一番右が本文中の女の子)

しかし、RとLの問題は、そこで終わらなかった。

私にとどめを刺したのは、ホスト・ファミリーの女の子だった。

ホスト・ファミリーの方々は、本当に善意にあふれ、留学期間中何くれとなく世話をしてくれた。その家族の中に、小学校に進む前の女の子がいた。その子の名前はMaryであると聞いたので、私がHi! Maryなどと呼びかけると、彼女はI’m not Mary. I’m Maryなどと言うのである。私にはどこがどう違うのかよく分からなかったが、子供は正直だから、おそらく私の発音のうちMaryのrの部分が良くないのだろうと思った。そこで、他の家族の助けも得て、Maryの発言の練習を繰り返した結果、最後にようやくそれでOKという合格点を得ることができた。

それは2年間の留学の最終盤の時期であったから、私としても散々苦労したRとL問題にとうとう決着を付けたような気分になったのである。

日本帰国後、ホスト・ファミリーに留学中のご厚意に感謝する手紙を送ると、返事が来た。そこには、家族全員に変わりのないことが記され、娘のMollyも元気であると書かれていたのである。私は、そこで初めて、女の子の名前がMaryではなく、Mollyであったことを知り、愕然とした。私がホスト・ファミリーの力添えを得て最後にようやくマスターしたと思ったRの発音は、何とLだったのである!

こうして英語は私にとって一種のトラウマとなってしまった。

留学後

留学から帰国後、長い間英語を話すことのない生活を送った。英語との接点は、せいぜいベストセラー小説を英語で読む程度であった。

また、留学に同行した妻が極めて積極的に英語を話したので、稀に外国人と接する場面においても、すっかり妻に頼り切ってしまい、私の英語力はますます退化した。

しかも、当時検察の現場においては、バンカラ的雰囲気が支配的で、留学帰りなどと言うと異分子のように見られる風潮もなしとしなかった。そのため、私は、そうした風潮に迎合して、「英語なんか忘れてしまいました。」などと言ってことさらに英語から距離を置こうというさもしい気持ちを持つようになったことも否定できない。

そして、都合が良いことに、法務検察の組織の中にもネイティブさながらの英語を話す帰国子女等が次第に増えてきたので、英語を使わなくても支障はないなどと考えていた。

しかしながら、その間にも国際化は否応なく進展し、こうした私の甘えは許されなくなっていく。組織内で一定の地位にある人間には、当然に英語でのコミュニケーションが求められている時代になってきたのである。

そこで、検事総長在任中は、外国からの来客に対しては努めて通訳なしで会話するようにした。そうは言っても、実際は、事前に丸暗記した日本の刑事司法に関する説明を一方的に伝えたに過ぎない。RとLの区別もつかない下手な英語でどこまで通じたのか疑わしいが、相手方もこちらの顔を潰さないようにそれらしい相槌を打ってくれたものと思う。しかし、双方向的に意味ある会話が成り立ったかと問われれば全く自信がない。

退官後、英語の必要性はますます高まった。

今や日本のそれなりの企業は国際ビジネスなしには経営が成り立たない。社外役員として海外に出張するなどすれば、英語でのコミュニケーションは欠かせない。外国出身の役員とのやりとりも、公的な会議では通訳が配置されるにしても、それ以外の場面で一々通訳に頼るわけにはいかない。

また、お引き受けしている財団の業務は外国に対する法整備支援に関わるものであり(なお、コラム#5参照)、かなりの頻度で来日する関係者をホストとしてもてなさなければならない立場となった。

こうした場合に、自分は英語が苦手だからという理由で逃げ出すことは最早許されない。RとLの区別などにこだわっていては、到底お役目を果たせないのである。

しかも、本事務所には、外国出身の方が多数在籍しており、時としてスタッフの方と流ちょうな英語で会話されているのが耳に入る。

そのようなことから、私も、このままではいけないと危機感を抱き、最近では、毎日、NHKのラジオ英語講座、BBCワールドニューズなどに耳を傾け、折々気付いた表現を単語帳に記入するなど、いじましい努力を続けている。

しかしながら、古希を過ぎ、記憶力の衰えた身に今更英語の上達など望むべくもない。よく知っている人の名前すら満足に思い出せないで困っている人間が、単語帳に書き込んだからと言ってその単語が身に付くはずもないのである。

こうして英語コンプレックスはますます悪化の一途をたどっている。最近では、英語を耳にすると、身体が固くなり、たまに話しかけられでもすれば、頭の中が真っ白になってしまう。そうした情けない状況に陥る都度、若い時分に与えられた機会を十分に活用しなかったことの後悔にさいなまれる。

そして、若い人には、こうした惨めな思いをしないで済むよう、口や耳が可塑性を失う前に、外国語に慣れることを強く勧めているのである。