[コラム] 「黄昏迫るころ夕陽は美し#13 検事任官者確保」:大野恒太郎弁護士(顧問)

検事任官者確保

―その過去・現在・未来―

検察はそのような組織の一つである。そして、検事任官者の確保をめぐっては、慢性的任官者不足の時代を経て、ひと頃志望者が殺到するような時代も経験したが、現在では離職者増加等の事態に直面しているという。

検事任官者確保については、その給源が司法試験に合格して司法修習を終えた者に限られるという特殊性を有するものの、その時々の社会情勢の変化や検察に対する社会的評価が色濃く反映されてきた。

そこで、本稿においては、検事を例にとって人材確保という課題に対する対処の在り方について考察する。

なお、法律のプロフェッショナルである法曹の人材確保については、更に大きな観点から検討を要するものであり、機会があれば、別に論じることとしたい。

1 慢性的任官者不足

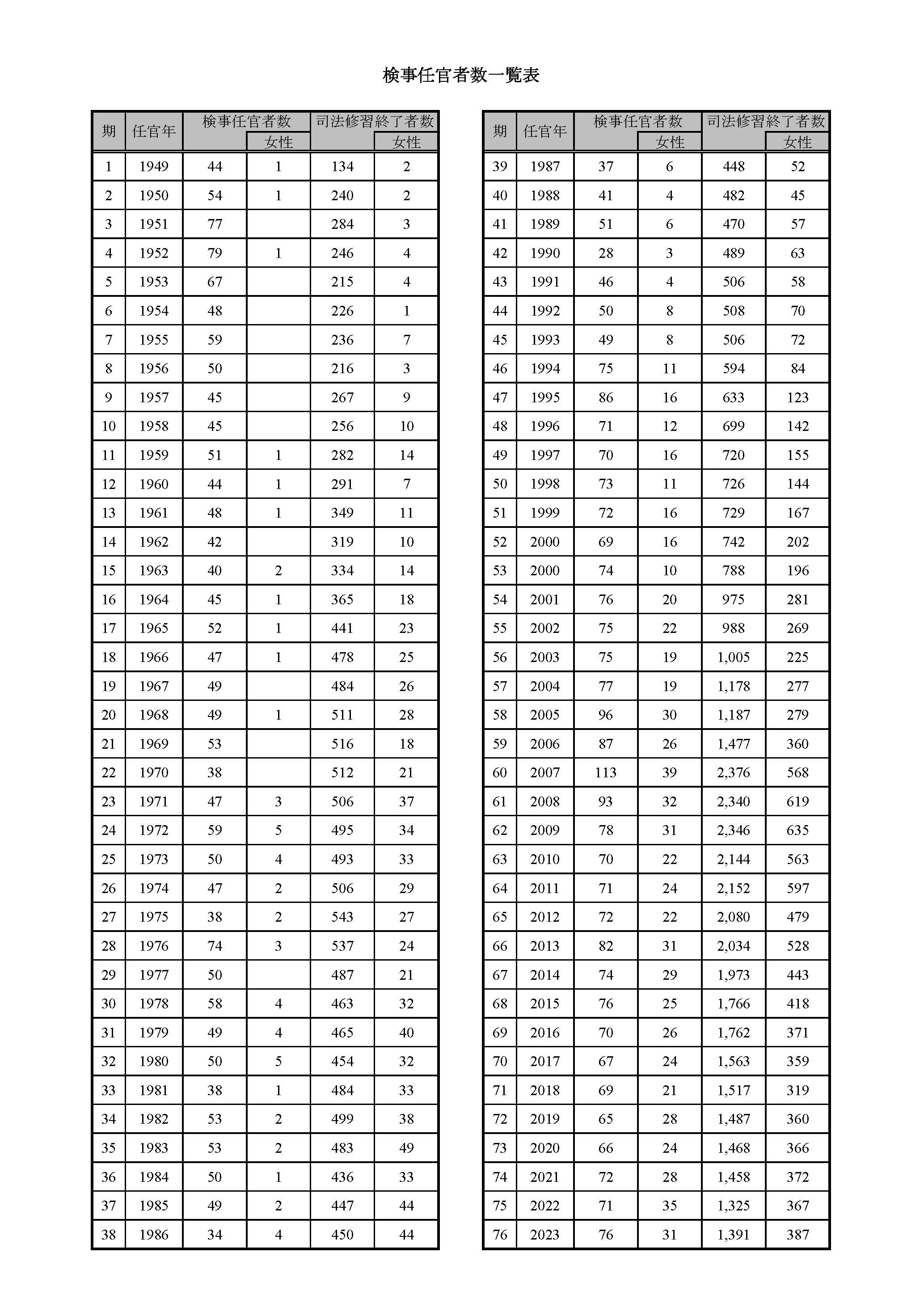

検察は長く慢性的な検事任官者不足に悩まされていた。私が検事に任官した1976年は例外的に多数の74名が任官したものの(司法修習28期)、前後の期の任官者は30名台から50名程度が通例であった。そして、当時の検事定員(検事総長、次長検事、検事長を含む。以下同じ)1173名を在官期間30年と仮定して単純に除しても毎年40名程度の任官を必要とする計算になる。実際にはこれに加えて早い時期に退官する者も相当数いたので、そうした退官者数を埋めるだけの任官者を確保することができず、検事定員を充足できないまま欠員を抱えるような状況が長く続いていた。

法務省では毎年司法修習生の指導を担当する検事の会議(指導係検事会同)を開催し、そこでは常に検事任官者確保が中心的なテーマとして議論されていた。検事の不人気の原因としては、①当時の大学や社会全体の風潮の下で検察は反動的な権力機関であるとして嫌われる傾向があったこと、②弁護士に比し収入面や全国異動を求められる点において生活上ゆとりに欠けると思われたこと、③当時の司法試験制度の下においては合格者が高齢化しており(しばしば合格者の平均年齢は28歳を超えた)、年功序列的な人事制度を採る検察に対しては年齢がネックとなって任官を躊躇する者も少なくなかったことなどが挙げられていた。

そのような状況の下で、何とか検事任官者を確保すべく、担当者は涙ぐましい努力を繰り広げており、例えば、司法研修所検察教官については、「懲役3年罰金300万円」というような自虐話がまことしやかに伝えられていた。懲役3年というのは教官の任期が通例3年であることを指し、罰金300万円は、司法修習生との懇親を図るためその程度の出費は覚悟しなければならないことを意味している。また、実務修習庁における指導官も教官に劣らぬ努力を重ね、その結果、指導担当検事の自宅に招かれるなど公私にわたる検事の姿を見ることによって検事となることを決めた者も少なくなかった。

一方、法務省側も事態を重く見て、様々な方策を講じた。そのうちのいくつかに私自身も関与したが、例えば、1986年「検事その素顔」の題名で検事任官勧誘のための冊子を作成した。これは本文52ページに及ぶ大判のもので、そこには検事の活動状況が具体的に分かるように、捜査公判はもとより、立法、行政各部門、国際化等の切り口で、個々の検事の写真とその寄稿ないし紹介文が掲載された。私もロッキード事件関連のページの中で、新任検事当時同期の横畠裕介氏(後に内閣法制局長官)とともにロッキード社関係者の嘱託尋問調書の翻訳に当たったとの紹介文や写真が掲載されている。

さらに、法務省は、抜本的な対策を講じるため、同年伊藤栄樹検事総長に働きかけて検察問題検討会を設置した。これは大堀誠一次長検事を委員長とする最高検、刑事局各5名からなる検討会で、当時刑事局付として検察の組織予算を担当していた私もその末席に連なった。そして、検事の不人気は検察体制自体に問題があるのではないかとの観点から、個々の検事の裁量を拡大する方向で決裁を縮減するなどの提言を行った。もっとも、この決裁縮減に対しては、却って検事の育成にマイナスで、検察体制の弱化につながるとの批判が強く、数年後その方針は事実上撤回された。

私自身は、検察の人事システムが、検事の一律な全国異動を当然視し、個々の検事の私生活を顧慮しようとしないことに基本的な問題があると考えた。そこで、首都圏と大阪圏以外においては、地元に自宅を保有し、そこで勤務を続けることを可能にする「持ち家検事構想」を提案し、そのペーパーを持って法務検察の幹部に対する説明に回るなどした。もとより一介の局付検事の構想が直ちに取り上げられるはずもなく、私は1987年検察現場に戻ったのである。

このような検事任官者不足は、その後も長く継続した。そして、様々な要因によって業務負担が増大しているにもかかわらず、検事の増員はおろか、欠員すら埋められない状況は、ますます検事の仕事を厳しいものとし、検事任官を躊躇させるといういわば負の連鎖をもたらした。

2 検事任官者の増加

当時私は法務省刑事局参事官として検事任官者確保等を担当していた。私達の分析によれば、そのような検事任官志望者の急増は、①1989年のリクルート事件以降東京地検特捜部等の活躍により毎年政界経済界に関わる大規模な事件が摘発され、検察が社会の脚光を浴びるようになったこと、②折からのバブル経済の崩壊によって就職氷河期と言われる時代が到来したことに伴い、公務員である検事が安定した就職先として評価されるようになったこと、③1990年前後のソビエトブロックの崩壊を受けて国内でも保守革新の二元論的ないわゆる55年体制が終焉を迎え、検察に反動の牙城というマイナスのレッテルを貼るような風潮が消失したことなどによるものと考えられた。

こうした情勢の変化を受け、直ちに開始されたのが検事増員要求である。

それまでも検察の業務は質的量的に増大していたのであるが、予算上定員を増加させても実際にはそれだけの数の検事を確保することが期待できなかったことから、検事定員は、1972年以来長年1173人に固定されたままであった。そして、検察法上検事が担当すべき地裁管轄の刑事事件を検事によってのみ処理することが到底不可能であったため、より軽い簡裁管轄事件を担当することとされている副検事に検察庁法上認められている検事正の事務引取移転権に基づき「地検検察官事務取扱」を発令してその処理に当たらせるなどの対応策を講じていたのである。

しかし、1995年以降は、検事任官者増加によって、検事増員要求をすることが可能になるとともに、いったん検事定員が満たされると、今度は、増員がなされない限り、退官者の穴を埋める以上の数の検事を採用することが困難な状況となった。そこで、検事増員が検察体制の充実を図るために極めて重要な課題となったのである。

もっとも、検事の業務量は、事件数に単純に対応するようなものではない。そのことは、通常の交通事件のように大量かつ定型的に処理できる事件と、特捜部が取り扱う大規模な政治がらみの事件や経済事件のように一つの事件に多数の検事を長期間投入することを要する事件とを対比すれば明白であろう。そのようなことで、それまで約四半世紀にわたって行われたことのなかった検事増員要求について、様々な工夫をして査定当局の理解を得るべく努めた結果、1996年度予算において、一挙に35名の検事増員が実現したのである。

その後も、検事増員は毎年度続けられ、2024年度現在検事定員は、増員開始前の1173名を715名上回る1888名に達している。

検事としての適性は、試験の成績のように単純に割り切れるものではなく、実務修習等を通じて観察される人物像、例えば、正義感、積極性、対人関係力、心身の丈夫さ等様々な要因を総合して判定されるべきものである。地検は、当然のことながら、その庁で実務修習し検事任官志望を表明した司法修習生についてはその力量を高く評価して推薦してくるので、そうした情報だけで判断することは難しい。そのため、実際の人選は、人事当局において、全国の情報を集約し、全体のバランスを見た上で、採用の検討・判断を行うこととされた。もとより、そのように受け入れ相当と認められた者についても、司法研修所の卒業試験である通称二回試験の合格が条件であることは言うまでもない。

任官者不足時代に検察現場では、実務修習中の指導が功を奏して司法修習生が検事任官の意向を明らかにした場合には、その志望を確定させるため、できるだけ早期に検事正等幹部に対してその旨を表明させたり、そうした司法修習生に対し幹部の側から検事として受け入れたいとの意向を伝えることがあった。そして、これが夕食会の場で行われた場合に「固めの盃」などと呼ぶ者もいた。

このように、検事任官者をめぐる状況は、1994年を境に劇的に変化した。そして、その後、司法制度改革前後の司法試験合格者増によって採用の母体となる司法修習生の数自体が大きく増加したこともあり、検事任官志望者数が受け入れを相当とする人数を上回る傾向は長く継続した。

3 退職者増加等の現状

しかしながら、現在、検事確保をめぐる状況は、決して楽観できないという。現職幹部の話によれば、一定数の任官者は確保できるにしても、働き盛りである中堅層や若年層の退職者が多く、バランスの取れた人的体制の観点から不安があるとのことである。

私のように法務検察を退いて外部にいる者からの目から見ても、検察の屋台骨を担うに足りる有為の人材が次々に退職して法律事務所に加わっている状況は明らかである。それは、法律事務所の側からすれば、検察で鍛えられた有能な人材を迎え、弁護士の即戦力として活用できることを意味し、社会的に見ても有用なことであろう。しかし、半面、検察がそうした人材を失うことは、その体制を弱化させることもまた否定できない。

ここで、今一度「検事任官者数一覧表」を見ていただきたい。読者は昭和時代における検事任官者や司法修習終了者の中における女性の少なさに驚かれるに違いない。女性検事は、平成時代に入ってから着実に増加し、今や検事任官者のおよそ4割が女性であり、検事総長をはじめ法務検察幹部の相当数も女性によって占められている。かつて法務検察に身を置いた者として、そのことを心から歓迎し、かつ誇らしく思う。

しかしながら、女性検事の増加は、これまで必ずしも十分に議論されてこなかった検事の働き方やワーク・ライフ・バランスの問題を改めて白日のもとに晒すことになった。女性検事については、出産や育児の関係で、男性検事にも増して本拠地から離れて暮らすことが困難な場合がある。そして、配偶者の多くが首都圏に在住する現状を反映して、東京周辺の地検やその支部に配置される検事の多くが女性検事によって占められるに至っている。

しかも、男女を問わず仕事と人生に対する考え方が変わりつつある。我が国においてこれまで当然視されてきた生涯雇用を前提とした人事制度が崩れ、民間においては転職が日常化してきているが、それは公務部門や法曹、そして検察にも波及しているのである。充実した仕事と私生活における幸福追求を両立させられないような事態を迎えた際に、私生活を犠牲にして検事の職にとどまるべきであるなどという考え方は、最早若い世代には通用しないであろう。転職に対する抵抗感が薄れ、転職サイトのような媒体が盛んに活用されている状況の下では、検察が検事の個別事情に対する配慮に最大限努めたとしても、離職の防止には自ずと限界がある。中堅や若手検事の退職者が相次いでいることの背景にはこうした考え方の変化があるものと思われる。

その一方で、経済社会の側が検察に期待するところはますます増大しつつある。私が在官当時最高検に置かれた有識者会議メンバーである林正和元財務次官から、「検察として一番大切なことは日々急速に変化しつつある社会経済の中で新手の事象にも適切に対応して法秩序を守ることである。検察には冤罪事件等反省すべき点が多々あり、これらを正していくべきことは当然であるが、それへの対応に終始し、検察に期待される本来の役割を果たさなければ、社会経済に取り返しのつかない損害を及ぼすことになる。」と言われたことを今でもはっきりと思い出す。林氏は、その具体例として、当時同氏が関わっておられた証券業界をめぐる動きを挙げられたと記憶しているが、経済社会における多くの制度の適正な運用に対する最終的な担保が刑事罰であることにかんがみれば、検察の果たすべき役割は誠に大きい。

そうした観点から見ると、取り分けITや国際経済等の専門的先端的分野において、検察の体制の現状は、社会経済が求める水準に照らして決して十分であるとは言えないように思う。

このように、検察は、現在、検事の途中退職者増加という状況にいかに対処すべきかという課題とともに、新たな社会経済の状況に対応できるような人的体制を構築しなければならないという課題にも直面しているのである。

4 検察の人的体制充実策

法務検察の幹部は検事任官者確保の問題を最も深刻に捉えて検討していると思われるが、ここで的外れであることを覚悟しつつ、一OBとして若干の私見を述べてみたい。

何よりも、検事の一律全国異動制度を維持することは最早不可能であると思われる。もとより一部の者に対してはなおそれが可能であろうが、共働きが一般化し、しかも女性検事が任官者の4割、在官者の3割近くを占める現在、全検事を対象にこれを強行することは、官民の枠を超えた人材獲得競争の中で到底持続可能であるとは言えないであろう。

2で述べたように、私は検事任官者不足時代に「持ち家検事構想」を提案したことがあった。これは要するに、検事の人事システムを複線化し、それまで当然視されていた滅私奉公の路線だけではなく、仕事と生活の安定の両立を図り得る路線をも設け、途中で自由にその路線を変更し得るとする趣旨であった。もとより希望者の多い首都圏や関西圏への定着を認めると組織全体の人事が回らなくなってしまうので、まずはそれ以外の地方における定着を認め、それにより全国異動が必要とされる場面を徐々に圧縮しようと考えたのである。

こうした構想は、検事任官者不足が解消し、そのような方策をとらなくても十分検事を確保できるようになったことにより、全く顧みられなくなったが、4の現状にかんがみれば、検事の異動の複線化ないし弾力化は改めて検討する価値があるように思う。

また、社会の各分野において終身雇用を当然視するような制度が崩れ始め、キャリア著中の転職が増加しつつある状況を踏まえるならば、検事の確保についても、退職防止にのみ目を向けるのではなく、転職の増加に対応し得るような方策を講じるべきである。

そうした観点から手始めに考えられることは、様々な事情で一旦退職した元検事についても、検察への復帰について広く門戸を開くべきことである。退職の理由が育児等の家庭の事情であろうと、他の分野における職務のためであろうと、検察を離れて得た経験には、検察組織の中では得られない貴重な価値がある。したがって、そうした者を検察に再び受け入れることには、検察の人材の多様性を増し、体制を強化する積極的な意義があると認められるのである。

さらに、この関係で重要なことは、官民交流、つまり弁護士との人事交流である。

交流は、まず、全国異動の必要性を軽減する上で有効であると思われる。

すなわち、一地方において弁護士として活動することとの関連で、その地方に定着する検事を認めるもので、上記「持ち家検事構想」と軌を一にする。一地方を地盤として弁護士活動を行おうとする者にとって、その地方において一定期間検察官として活躍することは、キャリア形成上有用である場合が少なくないであろう。司法研修所卒業後まずその地方の検察庁の検事となってもよいし、一定期間弁護士を務めてから検事に任官するというのでもよい。

地元との癒着等のおそれは、個々人の良識や検察内部のチェック制度によって抑制できると思われる。海外の多くの国において我が国のような徹底的な全国異動システムが採られることなく、円滑な検察運営が行われていることは、一地方に定着する検事や地元弁護士を任用する制度の実現可能性を示すものであると思う。

また、弁護士との人事交流は、3で述べた専門分野に対応し得る検察体制を構築する点においても重要である。

先に挙げたITにせよ国際経済にせよ、あるいは知的財産権や医事の関係であろうと、こうした専門的先端的分野においても検察はその役割を果たしていかなければならない。ところが、従来、そのような分野に対して専門知識を有する検事は少なく、しかも専門化し過ぎると処遇上問題を生じかねないというような理由で、こうした領域における検察体制は不十分なきらいがあった。しかし、検察体制が足元において十分でないことを理由に、その分野における検察の活動が不十分であってよいはずはない。

一方、このような特定の分野を専門とする弁護士は少なくない。そうした弁護士の中には、検察において一時期自分の専門分野を担当してみたいと考える方も一定数いると思われるのである。そして、そのような弁護士は、多くの場合、将来検察組織の中で昇進することよりも、自己の専門分野において検察での実績を活かして弁護士として活躍することの方を重視するであろう。

したがって、こうした専門分野をターゲットにした弁護士の検事任官は、その分野における体制の強化を必要とする検察にとっても、自らのキャリア形成に役立てたい弁護士にとっても、そしてその分野における適切な検察権の行使を求める社会経済にとっても、いずれも有用であると認められる。まさに、「三方良し」の方法であると言わなければならない。

もっとも、一般の任期付き公務員とは異なり、検察官の場合には、その身分保障との関係で、任期を限定した形での任用には問題もあり得るので、これを克服するための工夫が必要であろう。しかし、十分な必要性と合理性のある運用である以上、大局的な観点から前向きに検討をして実現してもらいたいと思う。

検察を退き、民間企業の経営にも接する機会を得ると、国内のみならず国際的な競争にさらされている企業がその生き残りを賭けて人材の採用や育成について先例にとらわれず自前主義を捨てて極めてドラスティックな方策を講じていることにしばしば目を開かれる思いがする。もとより民間企業とはその役割も目的も大きく異なるが、法務検察としてもその人材確保策について他の取組みの中に参考とすべきものが多々あるように思われるのである。

なお、検事任官者を確保する上で、検察が働きやすく、やりがいのある職場であることが重要であることは言うまでもない。また、既に見てきた通り、検察に対する社会的評価にも大きく影響されるところがあるから、検察が国民の信頼に応えてその役割を果たしていることが大前提である。

本稿は、そのようなことを当然の前提とした上で、専ら人事政策の視点からこの問題を採り上げたものである。

人材確保は、固定的な定式が存在するわけではなく、組織の維持管理の観点、個人の側の事情、そして社会経済の求めるところ等を踏まえ、その時々の情勢に応じて柔軟に行うことによってはじめて成果を上げることができるように思う。

本稿では、そうした一例として、検事任官者確保の問題を採り上げて論じたものである。